deDeutsch

deDeutschDoppelrotor - Radialflussmotor

Neues Niveau bei Leistung und Effizienz

Die vom deutschen Unternehmen Deep Drive entwickelte Technologie des Doppelrotor-Radialflussmotors ermöglicht eine deutliche Effizienzsteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung der Material- und Fertigungskosten.

Zwar ist die Batterie klar die wichtigste Komponente eines Elektroautos, da sie massgebend für die Leistungsfähigkeit und die Herstellkosten des Fahrzeugs ist. Allerdings können auch optimierte Elektromotoren einen wirksamen Hebel für die Steigerung der Effizienz und die Verringerung der Kosten darstellen.

Entscheidend für die Effizienz eines Elektroautos sind die Antriebsstrangverluste im Prüfzyklus WLTP (Worldwide harmonized Light duty Test Procedure). Lagen diese Werte bei E-Antrieben der ersten Generation noch zwischen 35 und 40 Wh/km für ein Mittelklasseauto, kommen moderne Systeme heute auf rund 25 Wh/km.

Als Langzeitziel nennt der Elektromotorenhersteller Deep Drive 15 Wh/km. Das Techniker-Team fand schon während des Studiums an der TU München zusammen und gründete schliesslich nach einigen Jahren Berufserfahrung bei Unternehmen wie Bosch, Audi und Infineon 2021 das eigene Unternehmen – mit dem Ziel, «die Elektromotorenindustrie zu revolutionieren».

Unterstützt wird Deep Drive von mehreren Investoren aus der Automobil- und Finanzbranche. Aktuell arbeitet das Unternehmen mit zahlreichen Zulieferern und Automobilherstellern an ersten Serienanwendungen. Bekannt sind die Partnerschaften mit BMW i Ventures und Continental.

Weitere Kooperationen will das Unternehmen derzeit aus Vertraulichkeitsgründen noch nicht nennen, aber es sollen bereits kundeninterne Fahrzeuge aufgebaut sein. Aktuell arbeitet Deep Drive an einem eigenen Fahrzeug für Erprobungsfahrten. Weitere Entwicklungen sollen sich ebenfalls in der Pipeline befinden, jedoch noch nicht spruchreif sein.

Zentral- oder Radnaben-antrieb

Die nun von Deep Drive entwickelte und patentierte neue E-Maschine, der sogenannte Doppelrotor-Radialflussmotor, offeriert zwei Hauptvorteile: eine signifikante Effizienzsteigerung und eine deutliche Reduktion der Komponentenkosten aufgrund von geringerem Rohmaterialeinsatz und vereinfachten Herstellverfahren. Heute ist es für jeden Hersteller schwierig, unter dem Batterie-bedingten Preisdruck auch noch hochwertigere Stähle, bessere Magnete und komplexere Architekturen für die Leistungselektronik einzuführen.

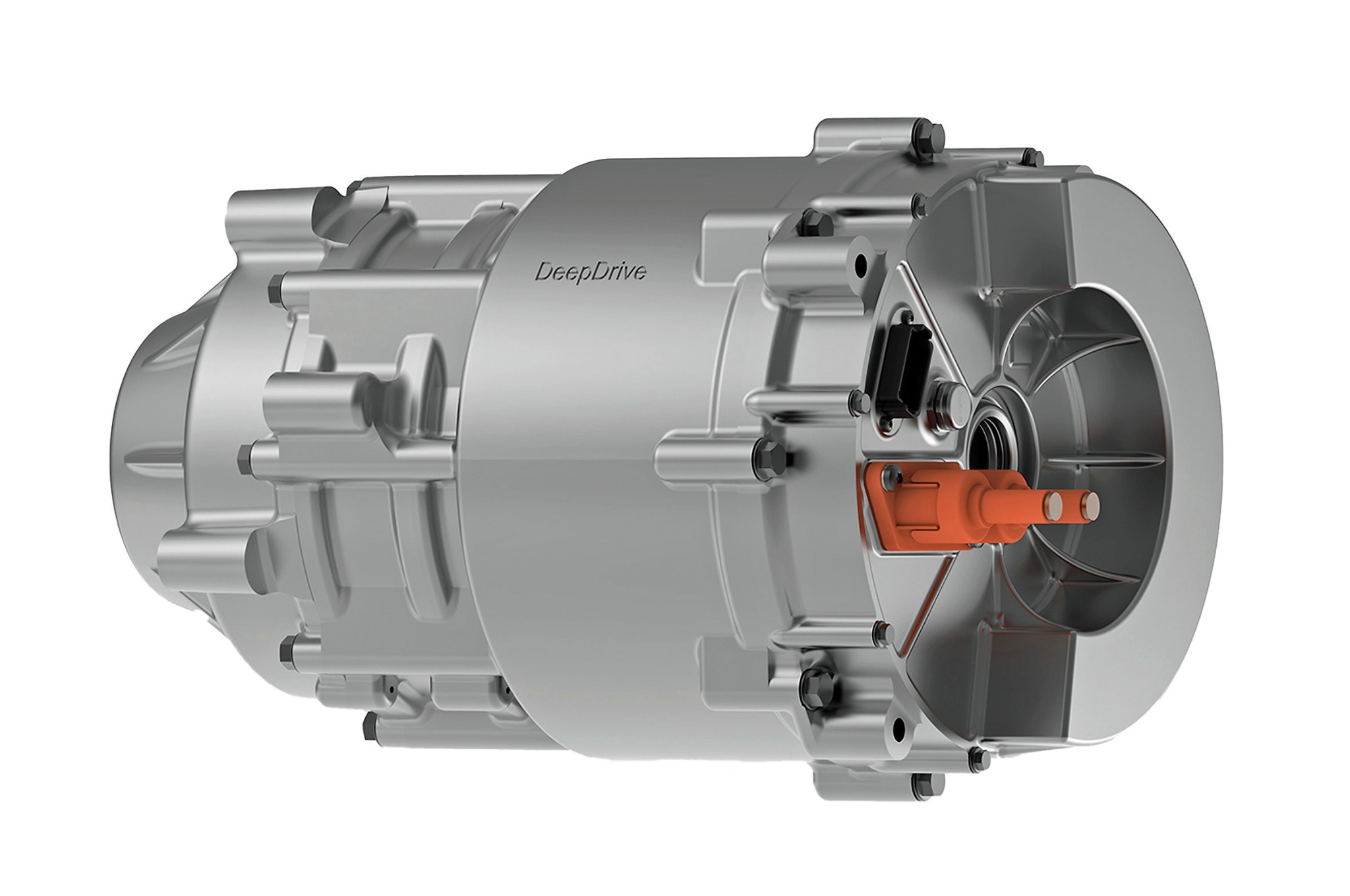

Das von Deep Drive entwickelte und patentierte Doppelrotor-Radialflusskonzept ist die Grundlage für die zwei Produktlinien Radnabenmotoren und Zentralantriebe. Beide Varianten stossen laut Hersteller auf grosses Interesse in der Industrie. Während die Produktlinie Central Drive den für Elektroautos effizientesten Zentralantrieb anbietet, sind für weitere Fahrzeugkonzepte die In-wheel-Produkte verfügbar.

Als Drehmoment- und Leistungsmaximalwerte nennt Deep Drive für den Zentralantrieb CSD 430 Nm und 230 kW (312 PS), für den Radnabenantrieb 1'250 Nm und 80 kW (109 PS). Die Wirkungsgrade werden mit 95,3 respektive 96 Prozent beziffert, und die Systemgewichte betragen rund 68 beziehungsweise 25 Kilogramm.

Egal, welche Prioritäten der Fahrzeughersteller bei der Antriebsform und beim Fahrzeugkonzept setzt: Mehr Effizienz sorgt in jedem Fall für wahlweise zusätzliche Reichweite oder ein niedrigeres Fahrzeuggewicht und damit eine optimierte Fahrdynamik.

Zwei in einem

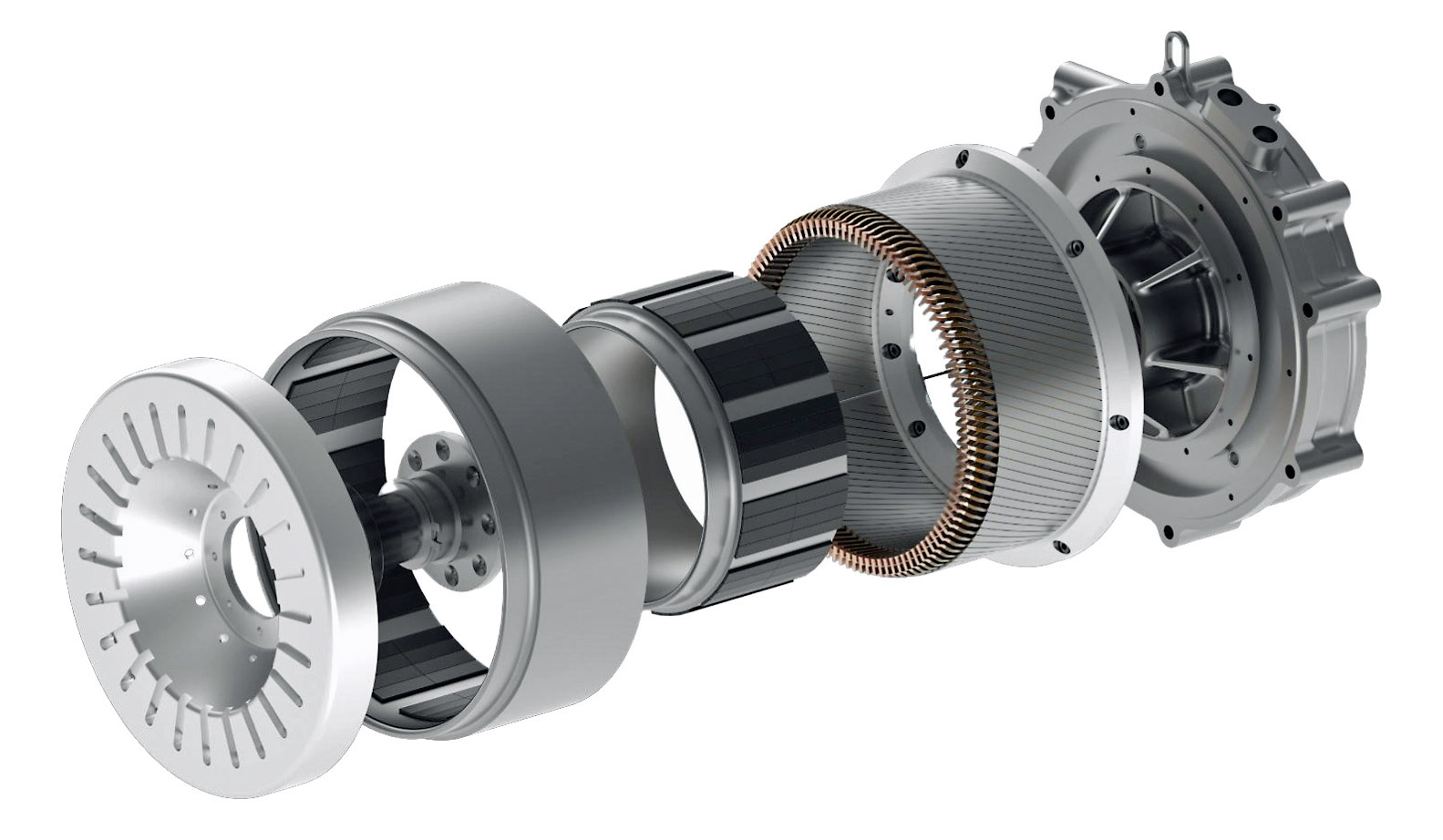

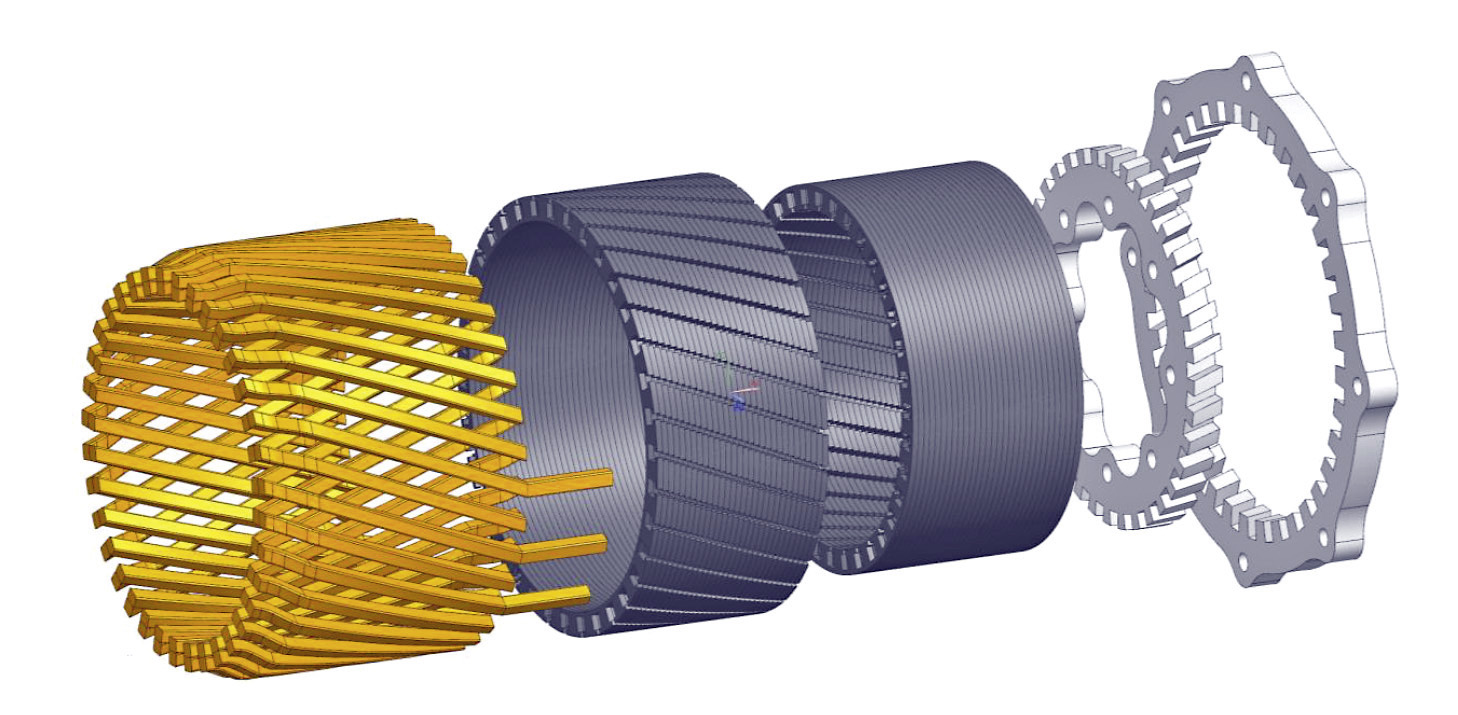

Im Gegensatz zum konventionellen Radialflussmotor verfügt die neue E-Maschine über zwei Rotoren, die sich innerhalb und ausserhalb des Stators bewegen. Das Prinzip mit «zwei Motoren in einem» ermöglicht eine bessere Nutzung der aktiven Materialien und wird damit deutlich effizienter und drehmomentdichter.

Zentrale Innovationen sind auch die torsionssteife, selbsttragende Wellenwicklung mit Schleifleitung in schraubenförmigem Muster sowie das axial integrierte Kühlsystem für die elektrische Maschine und den Umrichter. Die Permanentmagnete sind an die Rotoren geklebt, beim inneren Rotor zusätzlich mit einer dünnen Carbon-Hülse gesichert. Trotz vergleichsweise grossen Rotordurchmessern sollen Drehzahlen vom mehr als 20'000/min möglich sein.

Allein die Beseitigung der Statorverluste verbessert laut Hersteller die Effizienz besonders bei niedrigen Lastbedingungen. Dies führt zu bis 30 Prozent Energieeinsparung im Fahrzyklus WLTP. Ausserdem liefert der sehr geräuscharm laufende Motor aufgrund des doppelten Luftspalts und des grösseren Hebelarms des äusseren Rotors rund 30 Prozent mehr Drehmoment als eine konventionelle Ein-Rotor-Maschine. Der Siliziumkarbid-Wechselrichter, mit dem sich Wirkungsgrade von mehr als 98 Prozent erreichen lassen, ist axial hinter der Wicklung angeordnet.

Preissensible E-Autos

Die Deep-Drives-Technologie bietet neben gesteigerter Effizienz auch Kostenvorteile, denn sie erlaubt erhebliche Materialeinsparungen bei Elektroblech und Magnetmasse sowie eine kostengünstigere Fertigung. Im Weiteren können dank der grösseren Kühlflächen die Magnettemperaturen niedriger gehalten werden, was den Einsatz teurer Materialien wie der Seltenen Erden Dysprosium und Terbium überflüssig macht.

In einer Studie des schwedischen Unternehmens Sedrive und der Polytechnischen Universität Turin wird festgehalten, dass die Doppelrotor-Motortechnologie von Deep Drive für E-Fahrzeuge eine bahnbrechende Entwicklung sein könnte. Die Studie, in der Effizienz, Kosten, Nachhaltigkeit, Gewicht und Leistung beurteilt wurden, vergleicht aktuelle Elektromotortopologien.

Dabei schnitt die Doppelrotor-Technologie in den Disziplinen Antriebsstrangeffizienz, Gewicht des Aktivmaterials sowie Materialkosten besser ab als die Permanentmagnet-Synchronmaschine, die fremd-erregte Maschine und sogar auch als die Axialflussmaschine. Deep Drive erwartet eine Grossserienauftrag innerhalb der nächsten 1,5 Jahre. Geplant ist ein Produktionsstart im Jahr 2028, frühere Kleinserienanwendungen sollen jedoch denkbar sein.

Text Stephan Hauri / Bilder zVg