deDeutsch

deDeutschEntwicklung neuer Batterien für Elektroautos

Lithium-Ionen-Batterien dominieren weiterhin E-Autos

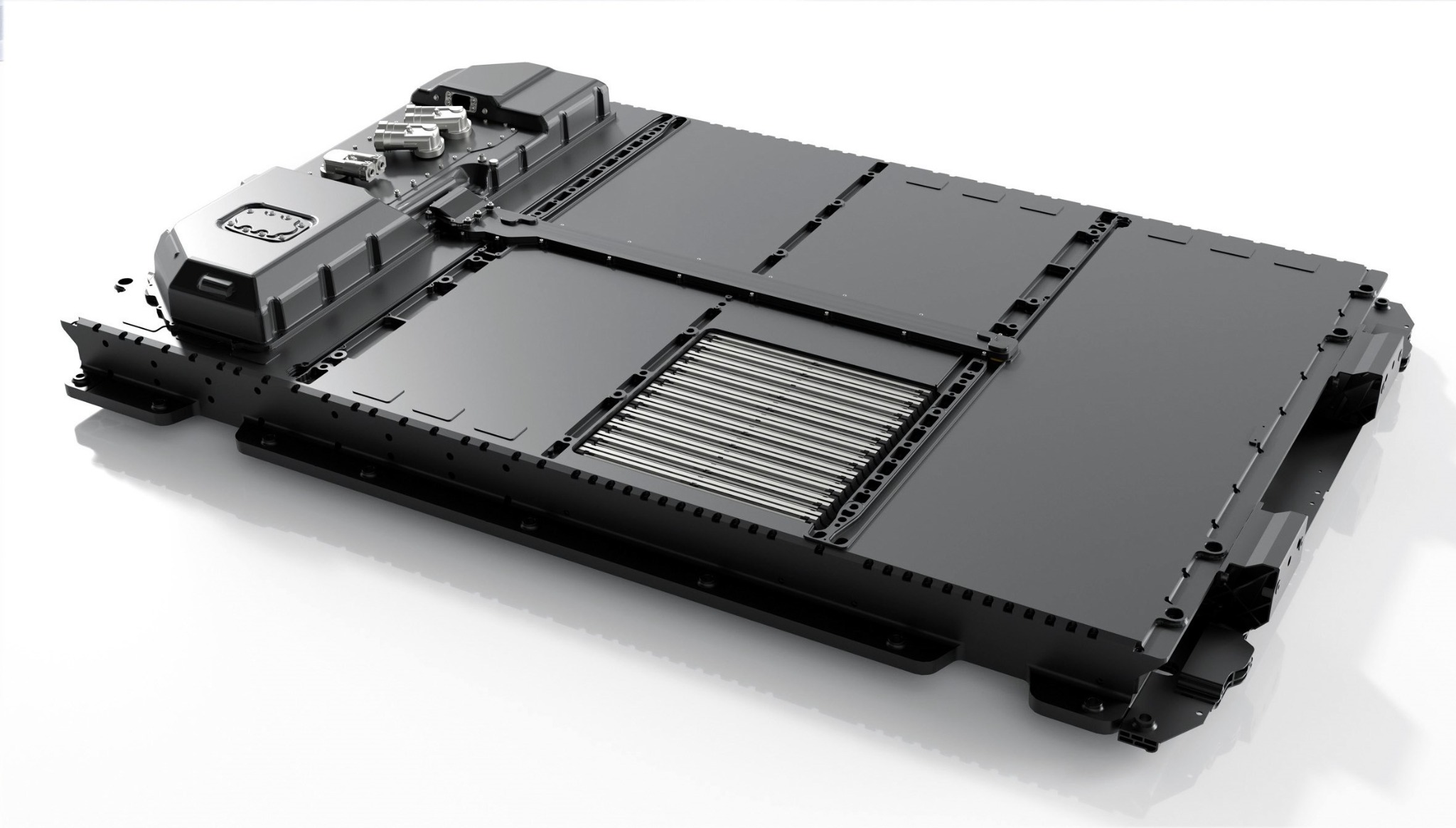

Das Batteriesystem im Elektroauto macht annähernd 40 Prozent der Fahrzeugkosten aus. Ausserdem wiegt es oft 600 und mehr Kilogramm. Für die Zukunft der Elektromobilität ist die Weiterentwicklung des Stromspeichers also von grösster Bedeutung.

Nach wie vor dominiert China den Markt und die ganze Wertschöpfungskette von Lithium-Ionen-Batterien. Obwohl das Feld der Batterieforschung derzeit so dynamisch beackert wird wie nie zuvor, tun sich die USA und Europa schwer damit, von dieser Abhängigkeit loszukommen. Weltweit wird derzeit intensiv an Feststoffbatterien und vielen neuen Batteriesystemen geforscht.

Trotzdem bleibt der Lithium-Ionen-Akku in den nächsten Jahren die dominierende Technologie. Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Graphit bleiben somit vorläufig für die Herstellung von Batteriezellen unersetzlich. Mit schnellen und grossen Entwicklungssprüngen kann aus heutiger Sicht nicht gerechnet werden.

Grosser Optimierungsbedarf

Aktuell wird in den Anoden der Lithium-Ionen-Zellen Graphit als aktives Material verwendet, was im Auto rund 60 Kilogramm Gewicht an Bord bringt. Seit einiger Zeit wird dem Graphit versuchsweise eine kleine Menge Silizium zugesetzt. So lässt sich mehr Energie speichern. Allerdings verändert Silizium beim Laden und Entladen sein Volumen.

Dieses sogenannte Atmen führt zu mechanischen Spannungen, die die Lebensdauer der Zelle beeinträchtigen. Bei der Kathode wird unter anderem am Ersatz von Kobalt durch das billigere Mangan und grössere Nickel-Anteile gearbeitet.

Auffällig ist der Trend zur LFP-Zelle. Das dort in der Kathode Lithium-Eisenphosphat eingesetzt wird, hat zwar zur Folge, dass solche Zellen bei Reichweite und Ladeleistung mit NMC-Batterien (Nickel, Mangan, Kobalt) nicht ganz mithalten können. Dafür sind sie kostengünstiger und tendenziell langlebiger. Heutige LFP-Zellen liegen bei einer Energiedichte von etwa 200 Wh/kg, rund 20 Prozent unter jener der NMC-Zellen.

Feststoffsysteme brauchen Zeit

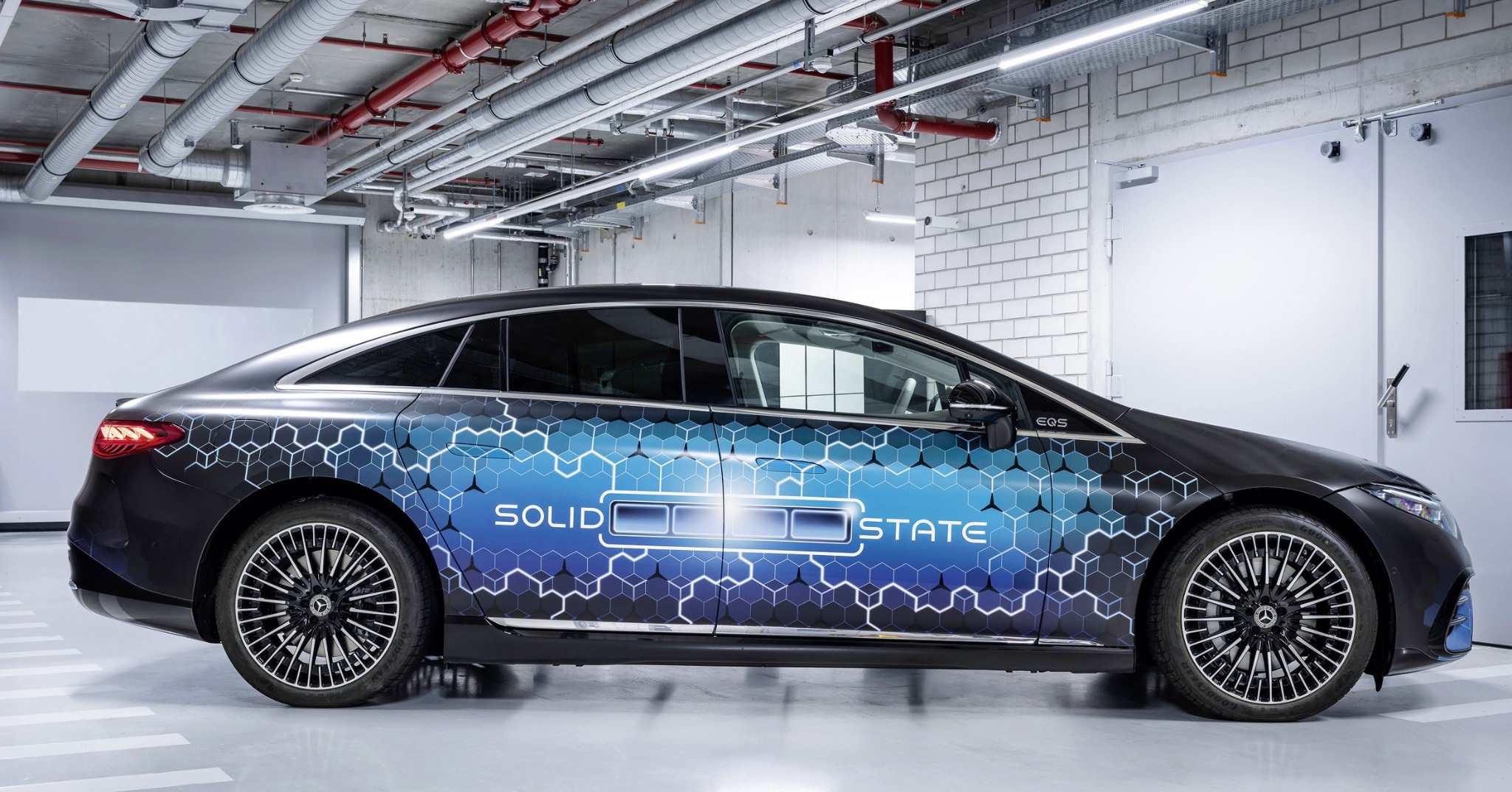

Wesentlich energiedichter und sicherer sollen Lithium-Ionen-Batterien durch den Verzicht auf einen flüssigen Elektrolyten werden. Die Forschung auf dem Gebiet der Feststoffbatterie umfasst die Entwicklung massgeschneiderter Elektrodenmaterialien und den Aufbau der Zellen. Entgegen immer wieder neuer Ankündigungen werden Feststoffsysteme allerdings kaum vor 2030 in einem Serienauto verfügbar sein.

Gespannt sein darf man auf die Erfahrungen, die Mercedes in den eben angelaufenen Strassentests mit einem neu aufgebauten EQS macht, der mit Feststoffbatterie ausgestattet ist. Als mögliche gravimetrische Energiedichte nennt Mercedes 450 Wh/kg, was Reichweiten von rund 1'000 Kilometern ermöglichen könnte.

In der Feststoffzelle wird der flüssige Elektrolyt durch halbfeste oder feste Elektrolyte ersetzt. Grundsätzlich bringen diese Systeme höhere Energiedichten und kürzere Ladezeiten. Zudem sind sie aufgrund der geringeren Brandgefahr auch sicherer. Festkörpersysteme verwenden jedoch weitgehend die gleichen chemischen Substanzen wie herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus und sind daher hinsichtlich Rohstoffe von denselben Einschränkungen betroffen. Aus Kostengründen sind auch im Feststoff-Akku LFP-Materialien von Interesse. Als Festelektrolyte kommen derzeit drei Materialiengruppen infrage: Oxid-, Sulfid- und Polymer-Elektrolyte.

Nach wie vor problematisch ist die Industrialisierung dieser Technologie, denn es sind sowohl technische wie finanzielle Hürden zu überwinden. Das Elektrolytmaterial neigt dazu, mit zunehmender Anzahl Ladezyklen zu quellen und zu reissen. Ausserdem benötigt die Feststoffbatterie mehr Lithium pro Kilowattstunde als eine konventionelle Li-Ion-Batterie, ist also stärker vom Lithium-Preis abhängig.

Neue Lösungsansätze

Neben der Lithium-Ionen-Batterie werden derzeit auch weitere Metall-Ionen-Systeme untersucht. Favoriten sind Natrium- und Aluminium-Ionen-Batterien. Im neuen Projekt Sodium-Ion-Battery kurz SIB: DE beispielsweise untersucht das Fraunhofer Institut die Eigenschaften von Natrium-Ionen-Batterien. Anders als Lithium ist Natrium ein preiswerter, gut verfügbarer und sicherer Rohstoff. Während Lithium meist von asiatischen Unternehmen geliefert wird, können Natrium-Ionen-Systeme diese Abhängigkeit verringern.

Im Rahmen des SIB: DE-Projekts werden Zellen entwickelt, die in bestehende Produktionsprozesse für Lithium-Ionen-Batterien übertragen werden können. Natrium-Ionen-Systemen wird ein grosses Potenzial zugetraut, weil sie besonders sicher, kostengünstig und langlebig sind.

Im Gegensatz zu Lithium kann Natrium weltweit mit geringeren Umweltauswirkungen aus natürlichen Salzvorkommen gewonnen werden. Ein Nachteil der Natrium-Ionen-Batterie ist die im Vergleich zum Lithium-Akku geringere Energiedichte. Das heisst, dass der Na-Akku mehr Platz benötigt und mehr Gewicht ins Auto bringt. In China sind jedoch schon erste Kleinwagenmodelle mit Natrium-Ionen-Batterien von HiNa und CATL in Produktion. Sie sollen Energiedichten von bis zu 160 Wh/kg aufweisen.

Theoretisch sind auch Aluminium-Ionen-Batterien interessant. Allerdings dürfte es noch ein weiter Weg sein bis zur Kommerzialisierung, denn die Kathodenmaterialien und die Elektrolyte stellen noch grosse Herausforderungen dar.

Hoffnungsträger Metall - Luft

In Metall-Luft-Batterien wird die elektrische Energie durch die chemische Reaktion von Metallen mit Sauerstoff freigesetzt. Intensiv wird derzeit an der Realisierung von Lithium-Luft-Batterien geforscht. Aufgrund des grossen elektrochemischen Potenzials weisen diese Systeme eine hohe Energiedichte auf. Damit könnten die Reichweiten heutiger E-Autos wesentlich verbessert werden.

Der zusätzlich notwendige Technikaufwand für die Reinigung der Luft würde die Energiedichte aber wieder auf rund 1'000 Wh/kg reduzieren. Aktuell werden Energiedichten von 800 Wh/kg erreicht.

Auch Natrium-Luft-Batterien werden untersucht. Bei ihnen soll die theoretisch erreichbare Energiedichte um rund die Hälfte niedriger sein. Aufgrund der problemlosen und kostengünstigen Verfügbarkeit von Natrium stellen solche Systeme trotzdem eine interessante Alternative dar – jedoch eher für stationäre Anwendungen. Erst seit Kurzem nehmen Wissenschaftler auch Silizium-Luft-Batterien unter die Lupe – besonders auch, weil die Rohmaterialien in grosser Menge vorhanden sind.

Text Stephan Hauri / Bilder zVg